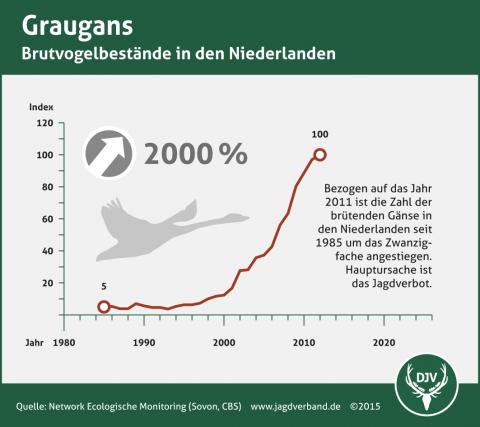

Wildgänse haben die Niederlande zum Fressen gern, die Schäden durch Graugänse auf landwirtschaftlichen Flächen sind zwischenzeitlich explodiert: 2014 lagen die staatlichen Ausgleichszahlungen bei 16 Millionen Euro - ein Rekordwert. Hauptursache sind die enorm gestiegenen Brutvogel-Bestände, rund 70.000 Graugans-Paare brüteten 2014 in den Niederlande. Von 1985 bis 2011 verzeichneten Wissenschaftler eine Steigerung von 2.000 Prozent. Jetzt zieht die Niederländische Regierung die Notbremse: Flugunfähige Jungvögel sowie Altvögel in der Mauser werden regional zusammengetrieben und vergast. Mehrere Zehntausend Tiere sollen es jährlich werden. Der Deutsche Jagdverband (DJV) lehnt die Vergasung von Wildgänsen zur Bestandsentwicklung vehement ab, die Methode ist nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Tierschutzes. Für Deutschland fordert der DJV eine weiterhin nachhaltige Bejagung von Gänsen, um eine Situation wie in den Niederlanden zu vermeiden. Gänsejagd ist eine legitime Form der Nutzung natürlicher Ressourcen, wie sie in internationalen Artenschutzabkommen ausdrücklich anerkannt wird.

Welche Folgen hat die Niederländische Gänsepolitik für Mensch und Tier? Der DJV befragte Sjef Heezius, Regiomanager und Jurist bei der Königlich Niederländischen Jägervereinigung (KNJV).

DJV: Zumindest auf dem Papier wurde 1999 die Gänsejagd in den Niederlanden verboten. In Deutschland werben einige Interessensgruppen mit diesem „positiven“ Beispiel und behaupten, die Natur regele sich seitdem selbst. Wie sieht die Realität 16 Jahre nach dem offiziellen Jagdverbot aus, werden keine Gänse bejagt?

Gibt es konkrete Zahlen zur Entwicklung der Gänsezahlen?

Die Zahl der brütenden Graugänse ist von 1985 bis 201

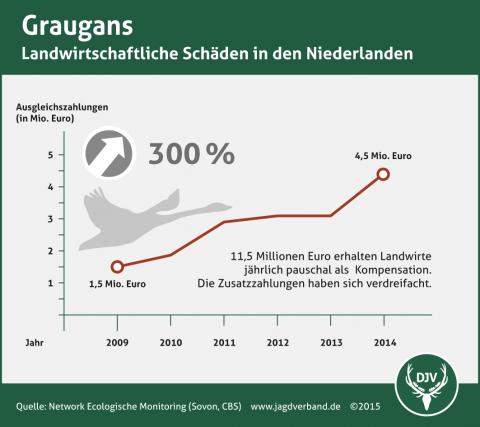

Wie sieht es mit den Schäden aus?

Die Schäden sind horrend, deshalb hat die Regierung extra eine langjährige Wildschadensausgleichskasse eingerichtet und unterstützt Landwirte für das Tolerieren von Gänsen auf den Feldern im Winter mit insgesamt 11,5 Millionen Euro jährlich. Hinzu kamen 2009 weitere 1,5 Millionen Euro für Schäden außerhalb der Vertragsflächen, 2014 waren es bereits 4,5 Millionen Euro zusätzlich. Eine Steigerung von 300 Prozent innerhalb von fünf Jahren.

Der große Aufreger in Deutschland ist derzeit, dass in den Niederlanden jetzt 400.000 Graugänse begast werden sollen. Was steckt dahinter?

Dieses Jahr sollen zwischen 20.000 und 25.000 Gänse vergast werden. Mehr ist allein aus finanziellen und praktischen Gründen nicht machbar. Die Gänse werden anschließend von Wildhändlern aufgekauft. Innerhalb von fünf Jahren soll die Zahl der Sommergänse auf 200.000 reduziert werden, das entspräche dem Niveau von 2005. Damit sollen dann auch die landwirtschaftlichen Schäden auf den Wert von 2005 reduziert werden. Wenn man bedenkt, dass derzeit im Sommer rund 500.000 Gänse in den Niederlanden weilen, ist das eine Herkulesaufgabe. Ohne Bürokratieabbau und mehr Freiheiten für die Jäger ist das Ziel kaum zu schaffen.

In einigen Regionen Deutschlands verunreinigen vor allem Kanadagänse und Graugänse zunehmend Badegewässer, der Unmut nimmt zu. Wie steht die niederländische Bevölkerung zu den großen Gänsebeständen?

Der Unmut in der Bevölkerung wächst, denn die explosionsartige Zunahme von Gänsen hat zahlreiche negative Folgen: Schäden auf landwirtschaftlichen Flächen nehmen zu, ökologische Schäden sind zu verzeichnen, der Luftverkehr ist mancherorts gefährdet und Gewässer werden verschmutzt und überdüngt.